研究室活動

研究室のコンセプトを大切にして、各自が心の底から大切だと思う課題に取り組んでいます。 特に縁をいただいたフィールドでは多面的な研究の実践と継続を大切にしています。また継続しているフィールドが大都市よりも地方都市や中山間地域であるのは、そこにはかけがえのない風景がありながらもその存続が危ぶまれており、直接的にその地域に貢献したいと考えるが故です。と同時にそのような地域の課題に取り組むことこそが世界の未来の鍵となると考えるためです。 フィールドを限定せずテーマからアプローチする研究では、目に映る風景を生成させる空間構造や主体の内面から、風景・景観を考えようとしています。それによって都市や空間をつくることのより深い意味に根ざした計画・デザインの実践が可能となると考えるためです。

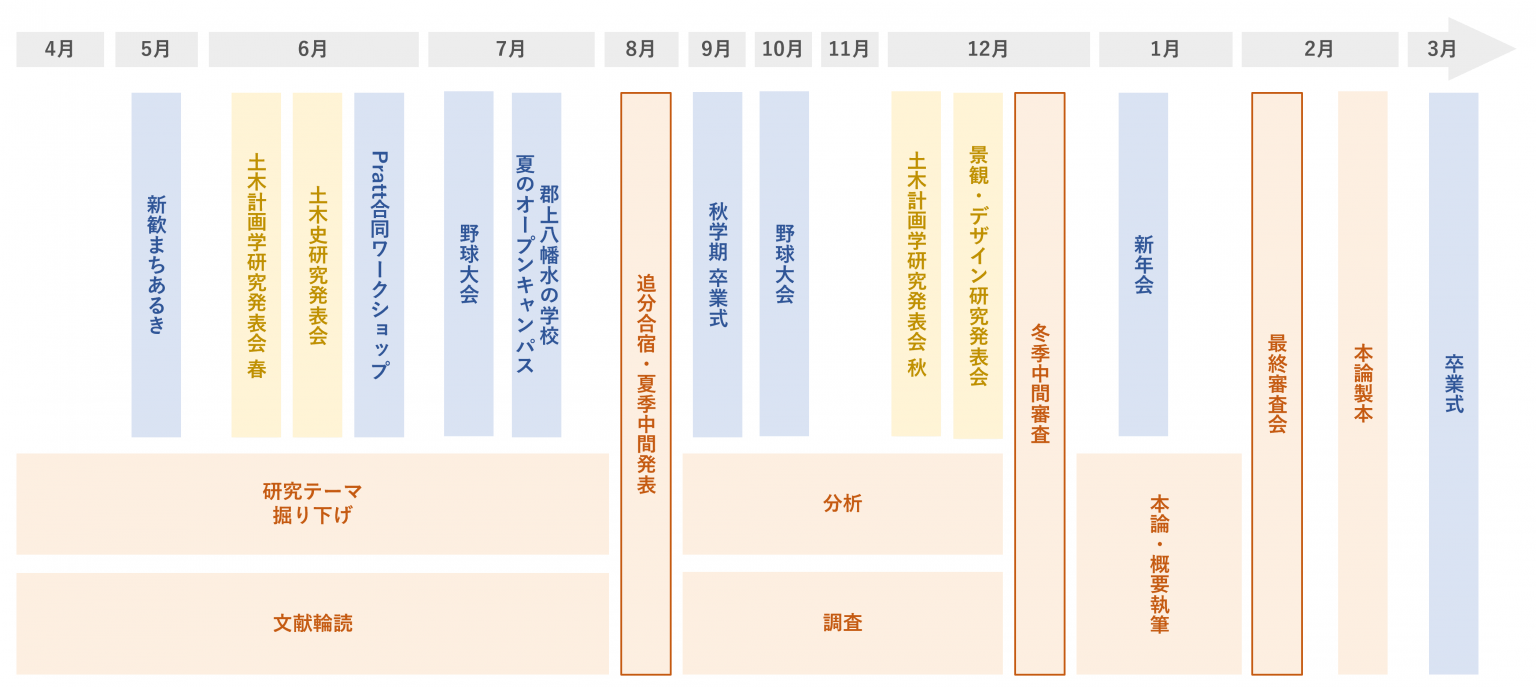

1年間の流れ

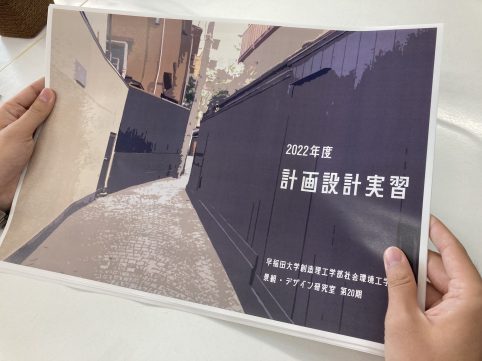

毎年、夏季(8月)、冬季(11月、12月)、最終(2月)の4回、合同で発表・審査会を実施しており、それに合わせて研究を進めていきます。B4の配属直後は、計画設計実習、GISゼミなど、統計手法について学ぶ機会が豊富にあり、スムーズに研究を始められます。また、研究が進んでくると、学会発表や論文投稿にもチャレンジします。研究以外にもBBQ大会、合同合宿などイベントも多彩で、年間を通じて充実した研究室生活を送ることができます。

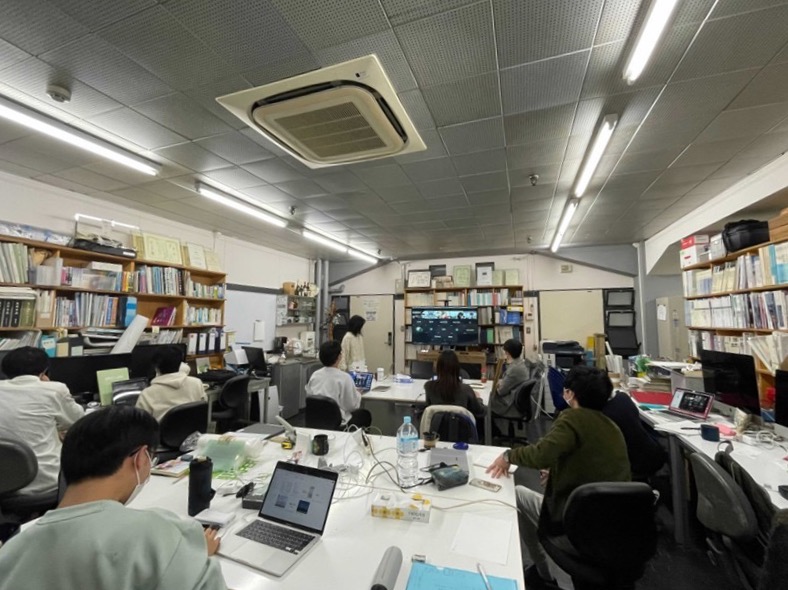

ゼミについて

ゼミ活動は、卒修論指導を行う「卒修論ゼミ」と、学生が主体的に活動する「学生ゼミ」があります。1週間の間でも特に重要な「卒修論ゼミ」は、論文作成における相談や議論を行う時間で、毎回スライドを用意して20分弱の発表・ディスカッションを行います。研究内容に限らず、自分の考えが人に伝わる方法を試行錯誤する場でもあります。「学生ゼミ」はオンラインとオフラインを併用しながら続けてきており、自身の卒修論のテーマや研究方法、フィールド活動について研究室メンバーとも相談できる時間です。